五十肩(四十肩)は早く治療すれば、回数少なく改善します!

反対に放置すれば、重症化して治りずらくなり、治療回数が多くかかり、完治しなくなることもあります。

痛みが出たら早めに治療することをお勧めします!そして、痛みの無い元気な体を取り戻しましょう!

五十肩(四十肩)について

五十肩は、40代50代に多い肩の痛みの総称です。病名ではありませんし、原因も様々です!

主な原因は筋肉性、骨性、軟部組織性、神経性に分かれますが、

一番多い原因は、「ロテータカフ」と呼ばれる筋肉を中心とした、肩関節の動きに関係するする筋肉靱帯の損傷です。

打撲や脱臼をした後に痛むのでなければ、筋肉性が原因の可能性はかなり高いので、鍼治療をおすすめします!

転倒したり、外傷がきっかけで、患部に強い腫れがある場合は、早期に病院に行き、レントゲンで折れたり外れてないか確認しましょう!

当院の治療について

当院では五十肩(四十肩)を改善する為、筋肉を「鍛える×弛める」の両面から治療を行います。

硬くなった筋肉を弛めることで、繰り返す患部への負荷を軽減させる。

弱化した筋肉を鍛えることで、サポート筋を強化して患部への負荷を軽減させる。

結果として、痛みの無い状態を維持できるようになるのです。

*基本的に「鍼治療(又は手技)と運動の指導」が中心になります。本人が正しい運動ができるようになることで、その後の生活も良い状態が維持できるようになるからです。

五十肩(四十肩)の原因

五十肩は診断名で言えば肩関節周囲炎とまとめられますが、細かく分類することが出来ます。

その原因に応じて対処が変わりますので、自分の症状に合った治療を選択してください。

五十肩の原因は 、大きくは筋肉性と非筋肉性に分かれます。原因のほとんどは筋肉性が原因になりますのでそちらから説明します

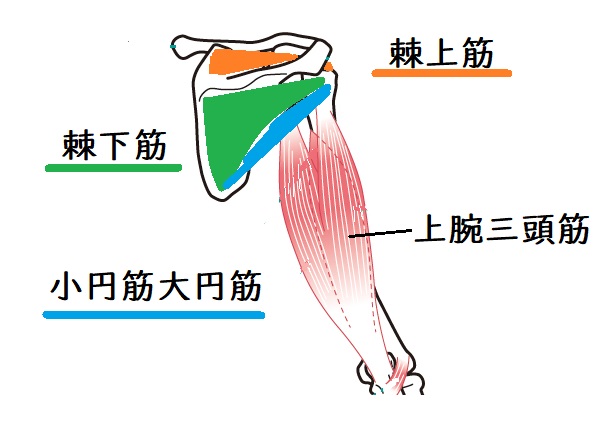

五十肩の痛みの原因になる筋肉は、①頸背中 ②棘上筋 ③棘下筋 ④肩甲下筋 ⑤三角筋 ⑥烏口腕筋 ⑦上腕二頭筋です。大円筋、小円筋は痛みまで出ることは稀なので、今回は省きます。

これ以外の筋肉の場合、肩こりや背中の痛み、脇の下の痛みに感じます。 動きや痛む場所で原因の筋肉がわかるのです。

筋肉が原因の五十肩の説明の後に、筋肉以外が原因の五十肩について説明します。

五十肩の原因(筋肉)

①首背中(四十肩の夜間痛)

五十肩なのに、なぜ首背中?と思うでしょうが、肩腕の神経は首の筋肉の間を通過して腕に至ります。頸の筋肉の緊張が強くなると、神経を圧迫して肩や腕に痛みや痺れを出すことがあります。

特徴的な症状が五十肩の夜間痛です。夜間痛は「夜や朝方に、首や肩の筋肉が冷やされる」、「睡眠時の筋肉内の血液流入量低下」が原因で筋肉の緊張が高まり、夜中や明け方に痛みが増すのです。

首や上背部の筋肉が改善されてないとそれ以外の肩の筋肉を良くしても2,3日で元に戻ります。これでは根本的な改善になりませんので、軽症ならいいですが、夜間痛が出るレベルで悪化している場合は首背中の改善は必要です。

②棘上筋

棘上筋は肩甲骨の棘上窩から、肩峰の下を通り大結節に付着します。

肩の外転動作を行い、腕を下した状態から外側に腕を上げようとする初動作に痛みが出ます。

肩より上に腕が上がると、三角筋の動きになるので、外転30~45度で負荷をかけて痛むなら棘上筋を痛めてます。

ただし、この動作では棘下筋でも痛むので棘下筋の確認も併せて行いましょう。

それ以外には棘上窩を押して棘上筋の圧痛を確認します。鈍い痛みや鋭い痛みがあれば痛めているでしょう。

③棘下筋

棘下筋は棘下窩から大結節に着く筋肉で、棘上筋とほぼ同じようにつきますが、付着する位置がやや後ろに着くため、痛む位置が肩関節のやや後ろに感じ、外転外旋動作を行います。

確認動作は①の棘上筋と同じですが、親指を内側に向けて外転するとより棘下筋に負荷がかかり解りやすいです。

圧痛は棘下窩に出ます。棘下筋は奥が骨なので圧が分散しないので、圧痛の確認が一番わかりやすいです。

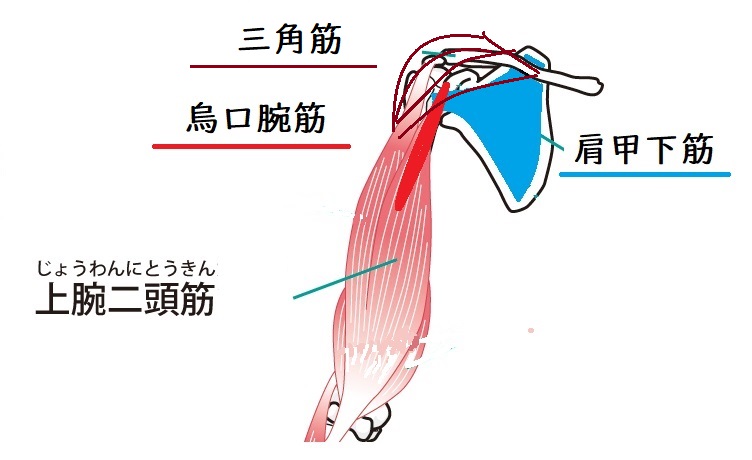

④肩甲下筋

肩甲下筋は肩甲骨の前面から小結節に着く筋で、上腕の内旋を行います。

肩甲下筋を痛めると、バンザイをするような外転外旋をすると、肩の前側に痛みが出てきます。

「肩が上がらない」状態はこの筋肉を傷めていることが多く、「頭が触れない」「頭まで腕が上がらない」と言って来院します。

筋肉自体が肩甲骨と肋骨に挟まれている位置にあり、マッサージや整体お灸などでは直接治すことが出来ません。

有効なのがストレッチと鍼治療です。痛みが小さければストレッチを繰り返してもよくなりますが、痛みまで出ていれば、鍼治療でないと治らないことも多いです。

どこ行っても五十肩が治らないと来院する人は、だいたい肩甲下筋が痛くて腕が上がらないことが多いです。

⑤三角筋

三角筋は肩甲棘から肩、鎖骨の外3分の1から上腕骨にかけて着く大きな筋肉です。動きは前方挙上、外転、後方挙上、内旋外旋のすべての動きに対応します。

ほかの筋肉の付着部を覆うように存在する筋肉なので、痛む位置だけでは原因を判断しずらいです。

ただし、三角筋は圧痛で痛めているかがわかります。腕を台に乗せたような力を抜いた状態で、筋複を押して確認します。前横後ろで痛む部分があれば、その筋繊維が痛めてます。あと90度の外転状態で負荷をかけて痛む場合も三角筋です。

⑥烏口腕筋

烏口腕筋は烏口突起から上腕骨体に着く短い筋肉で、肩関節の前方屈曲を行います。烏口腕筋を痛めると、前方に腕を上げる際に痛んだり、腕を後ろに伸ばそうとすると引き伸ばされて痛みます。痛みは、肩関節の前面に出ます。

⑦上腕二頭筋

上腕二頭筋の長頭腱が関節上結節、短頭腱が烏口突起につきますので、上腕二頭筋の過緊張や反復収縮でも肩に痛みが出ることがあります。

ただし、他の筋肉と比べて稀です。肩関節の前方屈曲や外転動作で痛みが出ることがあり、肘の屈曲動作でも肩に痛みが出ます。

異常に上腕前面の筋肉が緊張していたら、要チェックです。

筋肉性以外の五十肩

*ここで説明する内容は、鍼灸やマッサージ、整体では、根本的な改善はできません。痛みの緩和程度の治療しかできません。

筋肉性以外の五十肩には、肩関節の石灰沈着、外傷性、筋断裂性の五十肩症状、変形性肩関節症が原因で、肩に痛みが起こります。

石灰化が原因の五十肩では、夜間に突然生じる痛みが特徴で(筋肉が原因の五十肩だとじわじわ強くなる)、痛みで運動制限が出ます。

40~50代の女性に多く、リン酸カルシウム結晶が腱板内にたまり、固まっていく事により痛みます。

レントゲンで白く石灰部分が確認でき、注射で吸引してリン酸カルシウムを抜き、副腎皮質ホルモンと局所麻酔薬を注射することで改善します。

その他に、高齢だと上腕二頭筋の長頭が断裂する場合があります。

上腕二頭筋の長頭腱が断裂すると、腕の内側にある力こぶの形が、左右で変わります。

長頭が切れても手術は稀で、短頭があるので肘の屈曲の動きはできます。

腱板断裂が原因の五十肩は、上部で説明した「棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋」が負荷に耐えきれずに断裂した状態です。

ほとんど保存療法で改善を図り、手術はまれです。同じ動きが出来る筋肉が代償できるからです。

変形が原因の五十肩は、肩関節の骨、軟骨が変形して関節の動きを阻害して、骨同士が当たるところに痛みが出ます。

元スポーツ選手や高齢の方で多く発生します。普通に生活していて、60歳以内で起こるのはかなり稀です。

湿布(痛み止め)に関して

湿布に関しては、寝るときに貼ると筋肉の緊張が緩まなくなり、慢性化または悪化することがあります。

抗炎症の成分を含む湿布は、血管収縮が起こるので炎症は改善されますが、筋肉内の血流が悪くなるので筋肉の緊張が緩和されなくなります。簡単に言えば「休んでも筋肉疲労が抜けなくなる」のです。

本来湿布は動く昼間に貼るものですが、コマーシャルで夜に貼るのが出てから、間違った使い方をされるようになりました。

長期間痛み止めに頼っていると、悪化しているのに気が付かないことが多く、治りずらい状態になっている人が多いです。

早めに別の治療にきり変えることをおすすめします!